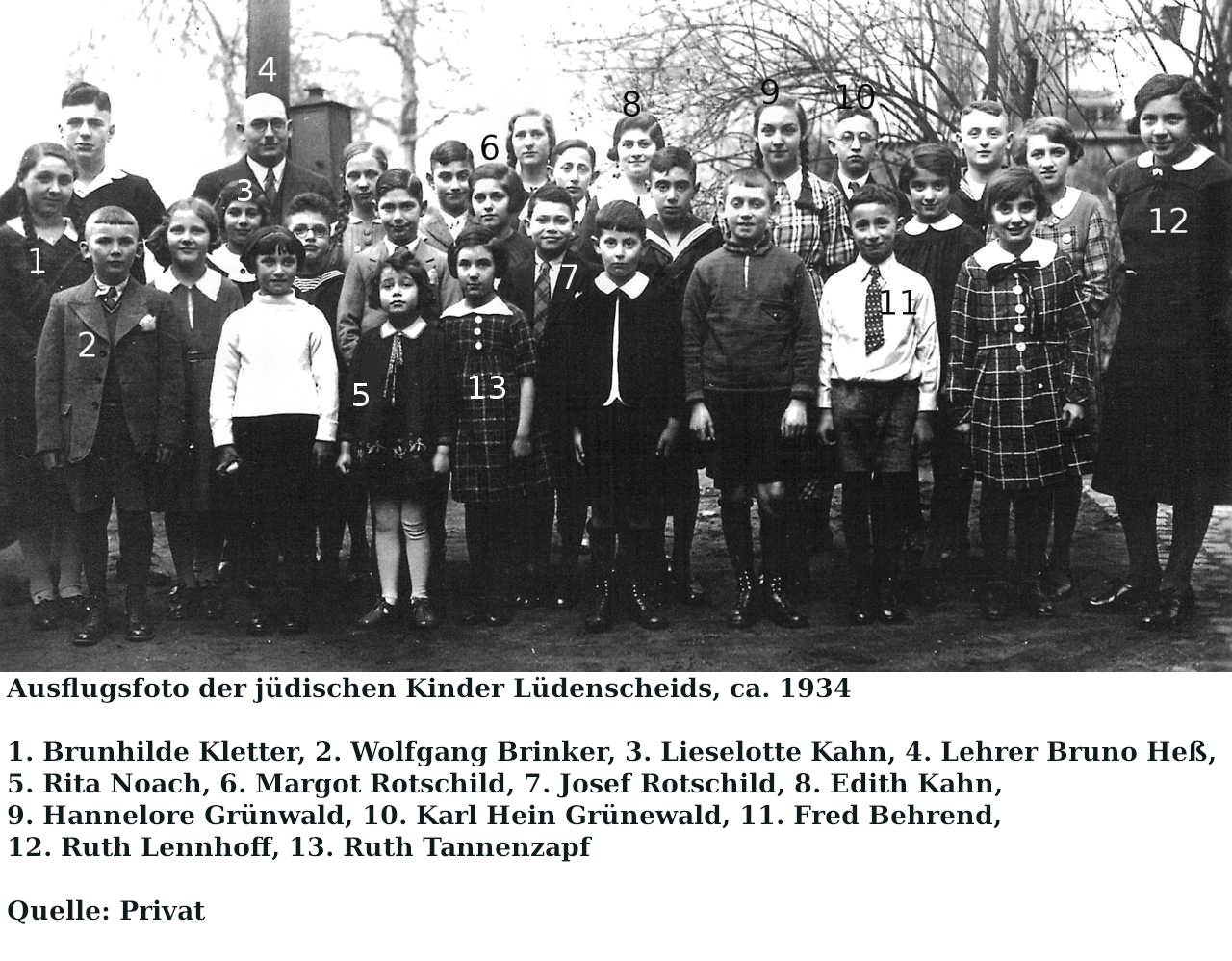

Edith Kahn

Geburtsdatum: 14.10.1920

Geburtsort: Lüdenscheid

Sterbedatum: 29.10.1942

Sterbeort: KZ-Auschwitz

Stifter: Ges. Christl.-Jüd.-Zus. Lüd.

Standort Stolperstein: Altenaer Str. 1

Edith Kahn kam am 14. Oktober 1920 in Lüdenscheid auf die Welt. Sie war die ältere Tochter von Leopold und Rosa Kahn, einem Fuhrunternehmer sowie Obst- und Gemüsehändler, die zuletzt gemeinsam mit ihrer Familie in der Altenaer Straße 1 in Lüdenscheid lebten.

Edith Kahn kam am 14. Oktober 1920 in Lüdenscheid auf die Welt. Sie war die ältere Tochter von Leopold und Rosa Kahn, einem Fuhrunternehmer sowie Obst- und Gemüsehändler, die zuletzt gemeinsam mit ihrer Familie in der Altenaer Straße 1 in Lüdenscheid lebten.

Nach der Reichspogromnacht floh die Familie Kahn am 20. Dezember 1938 in die Niederlande. Dort lebten sie zunächst im Hotel HAL an der Wilhelminakade 74 in Rotterdam. Am 4. Januar 1940 zog die Familie weiter in das „Huis ten Vijver“ an der Dwarsweg 3 in Scheveningen, einem Stadtteil von Den Haag. Ab dem 3. Juni 1940 war die Familie am Stieltjesplein 9b in Rotterdam gemeldet.

Ab 1941 deportierten die GeStaPo Edith und ihre Familie in das niederländischen Sammellager Westerbork. Am 26. Oktober 1942 wurden sie gemeinsam vom Lager Westerbork in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert.

Edith Kahn wurde am 29. Oktober 1942 in Auschwitz ermordet. Sie war eines der vier Familienmitglieder, die innerhalb weniger Wochen nach ihrer Ankunft im Lager getötet wurden.

Die Mutter Rosa Kahn wurde am 15. November 1942 ermordet. Der Vater Leopold war bereits am 29. Oktober 1942 ums Leben gekommen. Die jüngere Schwester Liselotte starb ebenfalls am 30. November 1942.

Die Familie Kahn, die über ihre Wurzeln eng mit der Familie Slager in Lüdenscheid verbunden war, wurde Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung und des Holocaust.

(Quelle: Bundesarchiv Gedenkbuch - Edith Kahn // Dokin.nl – Aufenthaltsdaten Familie Kahn in den Niederlanden // Der Reidemeister Nr. 48 (1969), Heimat- und Geschichtsverein Lüdenscheid e.V., ebd. Erich Kann: "Der Aufstieg der jüdischen Gemeinde in der Stadt Lüdenscheid im 19. Jahrhundert")

Exkurs – Das Durchgangslager Westerbork

Das Durchgangslager Westerbork (niederländisch: Kamp Westerbork) wurde 1939 in den Niederlanden ursprünglich als Flüchtlingslager für jüdische Menschen aus Deutschland eingerichtet.

Mit der deutschen Besatzung übernahmen ab Juli 1942 die Nationalsozialisten das Lager und machten es zum zentralen Transitlager für die Deportation nahezu aller im Land aufgespürten Juden sowie kleinerer Gruppen von Sinti und Roma in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten Europas.Von Westerbork aus wurden insgesamt rund 107.000 Menschen nach Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen und Theresienstadt transportiert.

Die Bedingungen im Lager waren von Unsicherheit, Enge und permanenter Angst vor der Deportation geprägt. Trotzdem herrschte in Westerbork im Vergleich zu anderen Lagern ein scheinbar "normaler" Alltag mit Schulen, einem Theater, Sportangeboten und begrenzter Selbstverwaltung, der jedoch v.a. der Täuschung der Insassen und der Aufrechterhaltung der Lagerordnung diente.Berüchtigt und erschütternd sind die Transportlisten und "Montagstransporte": Regelmäßig verließen Züge das Lager – meist am Morgen – mit Hunderten Häftlingen Richtung Osten. Viele bekannte Opfer der Shoah wie Anne Frank und ihre Familie, Etty Hillesum sowie zahlreiche andere niederländische Juden passierten Westerbork auf ihrem Weg in den Tod.

Nach Schätzungen überlebten weniger als 5.000 Deportierte das Lager und die darauffolgenden Todes-, Konzentrations- oder Arbeitslager.Nach der Befreiung 1945 diente das Lager kurze Zeit als Internierungslager für Kollaborateure und später als Auffanglager für Vertriebene. Seit den 1990er Jahren ist Westerbork ein wichtiger Erinnerungs- und Lernort mit Gedenkstätte, Dauerausstellung und berührenden Zeugnissen über die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten in den Niederlanden.

Heute erinnert die Gedenkstätte Kamp Westerbork in Drenthe an die Schicksale der Opfer.

Zahlreiche Ausstellungen, Projekte und Originalfundamente machen das Leiden und die Auslöschung niederländischer Juden sichtbar und mahnen für die Zukunft.Quellen und weiterführende Informationen zu Westerbork

- Offizielle Website der Gedenkstätte Kamp Westerbork

Umfangreiche und mehrsprachige Hintergrundinfos, Dauerausstellung, Fotos und Besucherzentrum.- Oorlogsbronnen: Camp Westerbork (Niederländisch)

Camp Westerbork

(Foto: Altenaer Str. 1, Lüdenscheid, Mai 2021; privat) |

xxxxxxxxx

___________________________________________

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieser Seit unter der folgenden Lizenz veröffentlicht:

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)